一つの音を出し合う、聴き合うことから、全ての音楽誕生が可能だ。

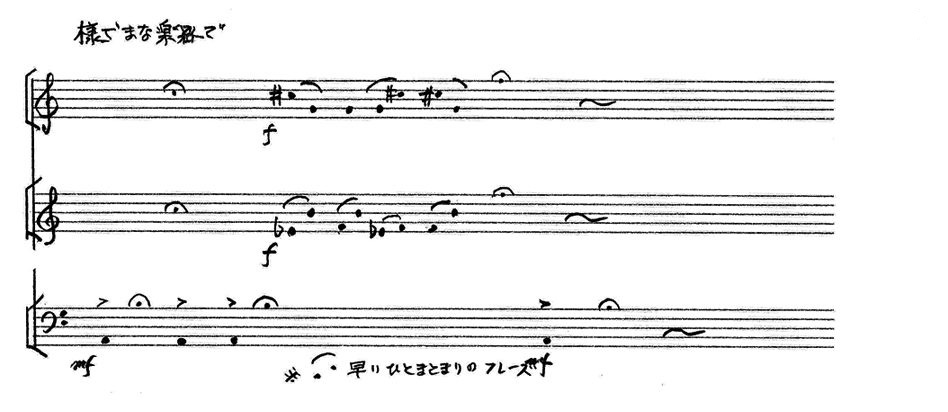

ここでは「器楽」(木管・金管・打楽器、リコーダー・鍵盤ハーモニカなど)による音楽づくりと「合唱」などのヴァージョンが可能な原型を記す。

低音の一つの音を参加者が出し合う。それと爆竹・花火の様な短音を任意一つか二つの音を決めて、一音か二音のフレーズを出し合う。

剣道の試合のように、何時打ち込むか緊張感を持って低音一音を出し合う。

にらみ合いの緊張から、突然相手に打ち込んでいく。これを原理に、数回火花を散らし合い、静寂な音の世界に戻る。

一つの音から様々な音が炸裂して、音がぶつかり合いながら空間を夜空の花火の様に音で描いていく。

低い音を他の音に変えてみることもいい。一音を連打してもいいなどのルールをつくり、様々な音の世界を描くと楽しい。自分が簡単に出せる音を選ぶといい。

声の種類は二種。一つは低い「うなり声」。もう一つは「ワッ」と驚いたような叫び声。何れも強くて鋭い短音。参加人数にもよるが、ワッ、ワッワッ、ワッと空間が驚きの声の合唱に包まれる。

※参考に音資料を、と望む人が多い。間違った解釈など無い!それぞれの音楽づくりは自信を持った人びとがオリジナルの面白さを味わえる。音量など変えると表情が変わっていく。