音楽は聴く人のグレードを選ばない。何も分かっていないようなひとでも、本質を見極めたと思っているひとでも、それぞれの力量に合わせて感動に導いてくれる。それだけ音楽自体は奥が深いといえる。

耳のいいひとは、とにかくたくさん音楽を聴いている。音楽を情報として良く把握している。新しいもの、時代をつくっていくもの、他に影響を与える力があるものなども分かり、それだけで音楽のプロといえるひともいる。

問題もある。つまり作者の手の内が読めることが多くなることだ。表現の冒頭から何を考えてつくっているか、そのソースは何処にあるか、次にどう話を進めたいか、その表現するテクニックがマッチしているか、など聞こえてくるよりも裏が見えてしまうことがある。実に興味を削ぐ結果になる。しかし手の内が分かっても感心する音楽もある。奥の深さはここにもある。

カテゴリー: 音楽づくり / MAKING-MUSIC (3ページ目 (4ページ中))

コンテンポラリーは情報収集とその分析から生まれる。突然作曲者がいいメロディーが浮かんだり、感情の抑揚だけで生まれるものではない。

過去の偉人諸氏がどう表現したか、それまでの音楽との差異性により積み上げられた世界から生まれてくるものだ。恋愛することにより、または悲しみのドン底から這い上がるエネルギーにより生まれた、とは少々異なっている。

時代劇の小説を書くにあたり、たくさんの資料を収集・分析していくうちに登場する人物が話し始める、その背景も映像が浮かび上がるというように、自然に見えてくるのと同じで、作者に音が聞こえてくるのを書き留めているのだ。

それだけでは人びとに分かりづらいかもしれないので、ストーリーを提供することもある。それが面白いとストーリーの方だけ一人歩きすることもあるが、

実際は他者との小さな差異性から生まれてくることが多い。昔も今も同じことを、しかし誰も言っていなかった僅かな隙間から、作者は音を聞き取っているようだ。

詩でも音楽でも「名作」には秘密がある。その感じ方はひとそれぞれだろうが、自分でもつくってみるとその偉大さが実感できる。リスペクトを抱くことになる。音楽づくりにはそれが一番大切だと思う。

音楽の仕組みを理解すると「勝手なコーラス」のように、幾らでも勝手なモノ真似から自分たちの世界を堪能出来ることになる。オリジナルな世界とふれ合えるチャンスにもなる。

ただワークショップリーダーの問題は二つある。一つはリーダーの存在が薄くなればなるほど優れた存在になるから、正に縁の下の力持ちになることだ。同じ目線でつくり合い、参加者が主役になればなるほど、リーダーの実績が表面に出ることは無い。もう一つはそれに伴い、何十回も実施して、参加者と何百曲つくっても、楽譜に残って売れるわけでもないし、業績として評価されることはなかなか無い。つまり儲かる話では無いということだ。しかし私はだから素晴らしい、と思っているのだが・・・

音楽家のトレーニングは「自分がステージで輝くこと」が大きな目標のひとつだから、みんなの耀きをどう生かすかの折り合いは難しいようだ。

コーラスだから合唱に興味のある人びとが喜んで参加されるかと思っていたが、「楽譜を忠実に再現」することの大切さを主張するひとが多くて、なかなかデタラメでない即興を生かした音楽の生産に参加されることが無かったのが残念だった。

草野心平の作品に「勝手なコーラス」という詩がある。

“あ”のカエルや“ぐ”のカエルなどが並んだ19連の詩だ。

ことばあそびの会の「波瀬満子」が、その19連を様ざまな表情で朗読していた。それを私はレコード録音して、カエルが田んぼから広場に出てそれこそ勝手なコーラスになるように編集したことがあった。

私はこの詩をテキストにして、子どもたちや一般市民とたくさんの音楽づくりをしてきた。それだけでなく、詩自体も参加者がひとり一連を考えてそこに様ざまな表情をつけて表現することも可能になった・・・“あ”のカエル=あらま、あらま。“い”のカエル=いいね、いいね。“う”のかえる=うらやまし、うらやまし・・・など。5~6名のチームで、ひとり一つの言葉の選択を考え合って、それを「繰り返して」対話することも面白い。

テーマをカエルから「花」にしても面白い・・・“さ”の花=さくら、さくら。“き”の花=きく、きく、など。一面が花畑に変わるだろう。音楽だけでなく、国語の授業要素も、ひとの動きと合わせると身体表現の時間とも共有することになる。

参加者の名前(愛称など)を呼び合ってもいい。都市の名前でも良さそうだが、生命体の方が表情も付けやすいだろう。

ひとり一言の鳴き声や花びらの表現は喜怒哀楽によりコーラスでの感情表現は大きく変わる。そして参加者通しがどう「対話」するかによって、全体の構造が浮かび上がることになるので、そのルールは決めた方がいい。最初から最後まで勝手に自己主張するだけでなく、仲間の表現を聴き合うことにより、全体の表現や密度が濃くなるだろう。演奏時間やそれに伴う個々人の動きなどのルールも全部即興でなく、ひそひそ話での対話から、朗々と抑揚を付けて歌い合う場など「応用・変化」を用意して全体にメリハリを付けると面白くなる。

この種の音の表現を音楽と感じないひともいる。自然のなかから聞こえてくる音たちを音楽として感じる人たちもいる。

一つの音を繰り返し表現し合い、個々の人びと通しも全体も聴き合いながら音の世界を作り合うその時こそ「音楽が誕生している」といえる。

実際夕方田んぼが近いお寺の境内で演奏し始めたら、田んぼのカエルが刺激を受けて鳴き始めたこともあったようだ。

★低音楽器と声=コントラバスかチェロ、ディデュリデゥ、キーボードの低持続音など。声で音楽づくりのチーム(5〜7名)を数チーム(1チーム可)。

★歌をつくる

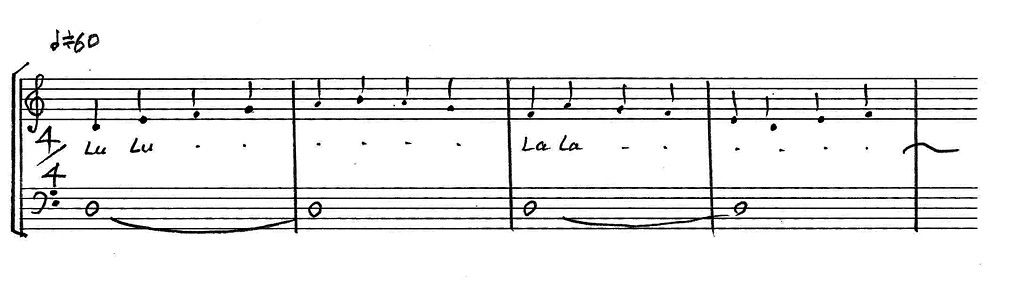

低持続音を D(ドレミのレ)とする。その上で歌うモードはドリアを基につくる。

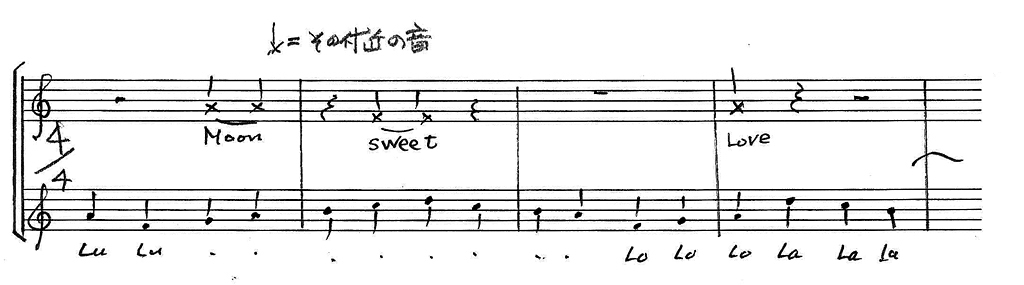

順次進行(隣の音に順次進行していく)を基につくり、時々飛び進行( Dから F、 Dから Aなど遠くの音に飛ぶ)を加えて、ひとりひとりが即興で歌う。飛び進行の後はまた順次進行の歌がいい。グループの仲間でつくったメロディーをグループの仲間で歌うことや、全員が同じメロディーを歌うことを加えてもいい。

また即興で言葉を発するコーナーがあったり、それをメロディーとかぶせたり(セリフのように)するのも楽しい。

言葉はサンプルを記すが、参加者の名前を響きに会わせて呼び合うのも楽しい。響きから外れたシュプレヒコール(怒鳴らない声)でもいい。

★グループの仲間は、全員で歌い合う前に、グループ内で簡単なメロディーをつくっておく。また即興で歌うグループの順番を決めておくといい。グループごとに輪になって歌い合い、全体を聴き合えることが大切。

ひとりひとりが即興で歌い続けると、メロディーは無限に生まれてくる。メロディーはのらりくらり同じようでも、山(クライマックス)をつくってもいい。

参加者で簡単なルールをつくっておく(始まりと終わり、即興の順)と安心。

★途中で低音を Aにするなど一回変えた音の上で歌うと、中間部がサンドウィッチの中身の味が分かるようになり、基の音に戻ると三部の形が生まれる。

★使用道具=コップ・グラス・料理用のボール、コーヒーを飲むときのサジ・ストロー・注射器など

★参加者ひとりにコップやサジのセットを持つ。

ひとり一音が出せるようにする。音程は一つで、他の人びとと違っていていい。

譜例は参考までに10カウント(10秒)に一回、各自の開始・終了でいい。リズムに乗り損なってもいい。仲間の水音が聴き合えることが大切。

幾つかの音(参加者の出した音)を録音しておいて、それと合わせてもいい。

微妙に違う音が重なって聞こえる時、音自体が変化して水滴がシンフォニーを生み出している世界が感じられる。

※ 「ドリップ・ミュージック」という作品の音源が「音楽をつくる」(日本コロムビア)から発売されていた。

一つの音を出し合う、聴き合うことから、全ての音楽誕生が可能だ。

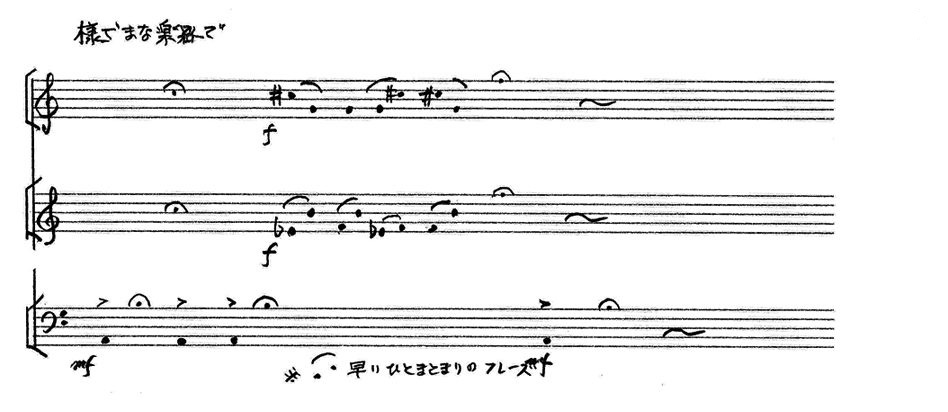

ここでは「器楽」(木管・金管・打楽器、リコーダー・鍵盤ハーモニカなど)による音楽づくりと「合唱」などのヴァージョンが可能な原型を記す。

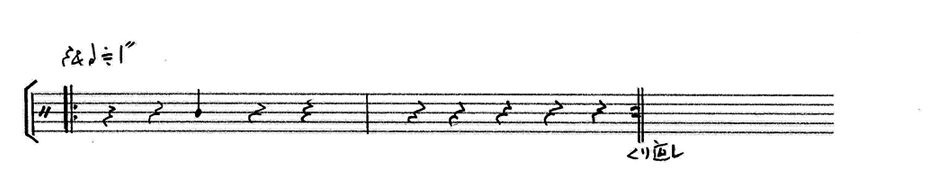

低音の一つの音を参加者が出し合う。それと爆竹・花火の様な短音を任意一つか二つの音を決めて、一音か二音のフレーズを出し合う。

剣道の試合のように、何時打ち込むか緊張感を持って低音一音を出し合う。

にらみ合いの緊張から、突然相手に打ち込んでいく。これを原理に、数回火花を散らし合い、静寂な音の世界に戻る。

一つの音から様々な音が炸裂して、音がぶつかり合いながら空間を夜空の花火の様に音で描いていく。

低い音を他の音に変えてみることもいい。一音を連打してもいいなどのルールをつくり、様々な音の世界を描くと楽しい。自分が簡単に出せる音を選ぶといい。

声の種類は二種。一つは低い「うなり声」。もう一つは「ワッ」と驚いたような叫び声。何れも強くて鋭い短音。参加人数にもよるが、ワッ、ワッワッ、ワッと空間が驚きの声の合唱に包まれる。

※参考に音資料を、と望む人が多い。間違った解釈など無い!それぞれの音楽づくりは自信を持った人びとがオリジナルの面白さを味わえる。音量など変えると表情が変わっていく。

誰でもつくってみんなと楽しめる音楽を記してみる。

要は音楽になるインストラクションやヒントで、そのママでも直ぐ誕生するが、それは私の音楽世界である。しかし仲間とそれを基に「ルール」をつくり、自分たちで「即興」を加えて行くと、オリジナルな世界が生まれる。

★楽器=各自、スプーンや鉄片、クギ、風鈴、リンやレイ(仏鐘など)から二三糸で吊り下げて音がのびるようにセット。それを叩くもの(ハシやバチ)一本。またはリラベルやハンドベル、グロッケンシュピールなどピッチのある楽器でもいい。音選びは一人二音の高低ならどれを選んでもいい(ドレミソラなどの五音に限定してもいい ※この選択は別案でも使える)

★演奏法=開始と終了のルールや音での合図は、その都度参加者で決める。

一つか二つの音を出すタイミングは、各自一秒を一拍として10までのうち、一秒目と8秒目など決まった「パターン」を基にする。音素材を二つ持つ時は、一つずつ2秒目と8秒目でもいいし、各秒毎にキーン・チーンと二回連続で打ってもいい。秒は少しズレてもいいし、誰かのリズムを聴いたら、パターンを崩してそれに「応答」(マネて)して打ってもいい。

ゆっくり移動(歩み)しながらパターンを繰り返し、即興によって反応し合う仲間と「会話」して楽しむのもいい。

カウントを数えるのが苦手なひとは、ゆっくり息を吸って、吐いて、その吐いて次に吸うときまでの間に一つ音を出す、というルールでもいい。

自分の音を聴く、仲間の音(応答も)聴く、誰かと合わせる、全体の音世界を聴いて楽しむ。みんなが応答で盛り上がっても、静かな世界のママでもいい。

<楽譜のない音楽も大切なため、あえて楽譜例を掲載しない>

★演奏場所=演奏ホールヤ教室などでもいいが、広場で音を聴き合える距離を取って演奏すると楽しい。例えば神社・仏閣などの広場で演奏すると自然界(木々や小動物の鳴き声)とも一体になれるかもしれない。

様々な種類の楽器が鳴り響き合うと、それはシンフォニーになるだろう。

感情を込めて物語を読み上げること、が朗読に違いないが、この頃感情はもちろん込めるのだが、淡々と本を読むだけで無くなってきた。物語の主人公になりきって演じる舞台も、市民が出来るようになってきた。本は持っているが、本も表現の小道具の一つになっていき、顔の表情も目線も演劇と変わらない演出も定着してきたようだ。

市民ホールで朗読の講師を前任者から引き継いだことが私はあった。前任者はNHKのアナウンサー・プロデューサーの経験者で、滑舌や読み上げる基礎から市民に教えていた。でも行き着くところは NHKのアナウンサーが理想に見え、誰が読んでも同じ品質が保証される読み方のようだった。

もっと本から感じるまま表情を全身で現していい、抑揚だって必要に応じて付けていい、舞台の上なら歩いても飛んでも寝て読んでもいい、というのが私の考えだったから、市民(多くは女性)は自由に恥ずかしがらずに堂々と、いや豪快に表現し始めていた。

朗読のコンクールが東京であった。会に所属の市民グループ有志が挑戦した。何でもアリの彼女たちは舞台全体を使って囁き、絶叫し、飛び回った。審査員は誰も顔を上げず聴いていた・・・結果「合格」通知が届いた。コンクール主催者が会費を払えばステージに乗れる、という誘いまで付いたが、その合格者は断ってしまった。誘った方は「こんな名誉な話しにどうして参加しないのか」食い下がったようだが、「コンクールという場で表現してみたかっただけ」というのが自由な市民表現者の感想だった。

気の毒だったことは、私の講座受講後に、地方の文化施設で朗読クラブに加入のオーディションに参加すると、「朗読ではない」と言って入会を断られてしまう人が出たことだった。そのくらい今でも保守的な分野かもしれない。

歌や楽器演奏など、ひとは誰でも師や先輩、仲間から学び、苦労して体得した音楽を他人に聴いてもらいたいモノである。拍手が励みになり、より高く深い世界に向かい、日々の厳しい練習にも耐えられるようになり、結果優れた芸術を披露出来るようになるからだ。

そしてリサイタルなど大規模な企画に向かって行くことになる。しかし多くの場合、こんな迷惑な企画はない。師から学んだ音楽を披瀝するレヴェルは、好意・付き合いで聴いているのであって、表現者の自己満足の会が多い。実績を積むことに付き合わされては、辟易して時間の無駄に感ずるひとも多い。

それでも私はリサイタルが悪いとは言っていない。コンセプトを見直すと、面白いリサイタルは人それぞれのアイディアで多くの人びとと共有できるようになる。

SDGsだって当然核になる。全体が30〜40分のステージや広場の演奏でいい。何処で表現するか、誰と組むか、その社会的な連動が大切になる。何曲も演奏し続けるのではなく「もっと聴きたい」と聴き手が期待する余裕が必要だ。学んだ音楽を並べるのは素人芸だ。プログラムの頭に今回の「私の十八番(おはこ)」、次に聴者の多くが知っている名曲。次に集まったみんなが参加できる歌や演奏を一曲。ここに「音楽づくり」によるみんなとの一体感が生まれるスペースが加わるといい。そして同じ仕組みでできている音楽を演奏する。最後に新しい音楽か、自分のコンサートのテーマになる音楽を一曲。そして短いアンコール曲。以上で十分だ。これなら毎月だって、数名集まるところなら何時でもできる。

結婚式の延長の様な服もいらない。小綺麗で活動的な服がいい。10名前後の聴衆で十分だ。積み重ねて行くと、ファンが増え、チケットだって必要な企画も生まれるだろう。文化施設の大ホールまで拡がる企画もあるだろうが、原点はサロンのような場所で経費が掛からない企画がいい。学校や広場なども加わり、それらは立派な社会貢献活動になる。

・・・と説明しても「リサイタル」というイメージで、いきなり切符を夢中になって売って、何百人も集め二時間小ホールで頑張るひともいた・・・

※「音楽づくり」のコーナーのために、演奏が始まる前に1〜2時間、参加者と音楽ゲームや音楽づくりを楽しみ、その「まとめ」としてプログラムに載せると楽しい。